PEDRO ÁLVAREZ DE MIRANDA, Más que palabras, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016, 272 páginas.

**********

Manuel Seco en el Prólogo (pp. 9-12) a «esta colección de cuarenta y cinco instantáneas sobre la vida privada de las palabras» señala como característica más notable del trabajo del Académico de la Lengua Álvarez de Miranda «la solidez de su apoyo en una documentación, a menudo con esfuerzo buscada y rebuscada, a menudo multicolor y divertida, que sin cesar provoca nuestra admiración de lectores».

**********

MICHELIN

Entre los mecanismos un tanto marginales pero sumamente interesantes de enriquecimiento del vocabulario de una lengua se halla el de la lexicalización de marcas comerciales. Se produce cuando un determinado producto tiene tal éxito en el mercado que su nombre de marca pasa a designar el objeto genérico correspondiente, sea de la marca que sea. Si yo le pido a alguien que me dé un kleenex, mi interlocutor entiende perfectamente que le estoy pidiendo un ‘pañuelo desechable de papel’; y si me lo da, lo acepto agradecido cualquiera que sea la marca a la que pertenezca, pues no le estaba exigiendo, en absoluto, que fuera precisamente de la marca Kleenex. Se ha producido la lexicalización plena: el nombre propio puesto por el fabricante ha pasado a comportarse como un nombre común y a escribirse con minúscula. Lo mismo ha ocurrido con maicena o maizena, aspirina, rímel (< Rimmel), baedeker ‘guía turística’, casera ‘gaseosa’, minipímer, chupachups, dónut, zódiac o támpax.

No es infrecuente que las empresas fabricantes de los productos en cuestión protesten al ver en el diccionario el nombre de su marca convertido en palabra de uso general. En vez de valorar como un hecho positivo y halagador el éxito indiscutible que ello supone, disgusta a los dueños de la marca que se pueda aplicar su nombre a cualesquiera otros productos de la competencia. Sin embargo, la lexicografía está obligada a dejar constancia de las novedades léxicas, y estos fenómenos lo son. La solución al conflicto de intereses está en que el diccionario advierta de que el signo en cuestión es una «marca registrada». Es lógico y legítimo que a los fabricantes de esos otros productos les esté vedada, en el modo en que los presentan y etiquetan, la utilización del exitoso nombre de marca convertido en genérico. Pero al uso de los hablantes nadie puede ponerle trabas.

El caso que aquí vamos a considerar es bien curioso. Todo parte del apellido de dos emprendedores franceses, los hermanos André y Édouard Michelin, que fundaron, en 1889, la compañía que lleva su nombre, dedicada fundamentalmente, pero no solo, a la fabricación de neumáticos. Pues bien, en diccionarios de varias lenguas dicho nombre figura como entrada léxica. En el inglés de Oxford con dos acepciones:

A proprietary name for: a rubber tyre manufactured by the Michelin Tyre Company.

A proprietary name for: any of various touring guides (originally to France, later also to other countries) produced by the Michelin company.

Estamos, en realidad, ante lexicalizaciones imperfectas o no plenas, dado que en estas explicaciones se precisa que tanto ese neumático como esa guía de viaje han de ser precisamente, para ser llamadas así, de la marca Michelin.

Mayor grado de lexicalización se produciría en el caso de la palabra francesa micheline, que según el Trésor de la langue française significa esto:

Voiture automotrice circulant sur rails, montée sur pneumatiques et utilisée par les sociétés de chemin de fer pour le transport des voyageurs.

Y el propio diccionario agrega, en la explicación etimológica: «Dérivé du nom de la firme Michelin, constructrice de cet autorail sur pneumatiques». Cabe añadir que la palabra ha pasado al italiano, o al menos así lo testimonia el Grande dizionario italiano dell’uso de Tullio De Mauro, al recoger micheline como «automotrice con speciali ruote cerchiate in gomma».

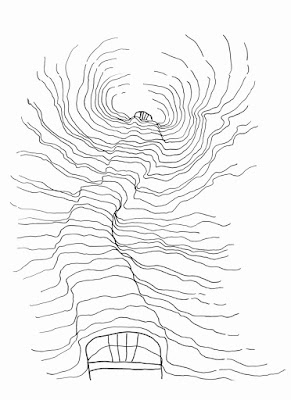

Pero la lexicalización sin duda más original, y semánticamente más ‘violenta’, de este nombre de marca es la que se ha producido en español, pues en nuestra lengua, como es bien sabido, michelín designa, en audaz y bienhumorada metáfora, el «pliegue de gordura que se forma en alguna parte del cuerpo» (Academia), y especialmente —como señalan los diccionarios de Moliner y Seco— en la zona de la cintura. Un etimólogo que dentro de mucho tiempo, cuando las pistas que derivan de hechos culturales extralingüísticos acaso se hubieran borrado, tuviera que desentrañar el origen de esta palabra española se hallaría un tanto perplejo mientras que alguien no le mostrara la imagen del muñequito que es divisa de la marca Michelin, haciéndole ver que las lorzas o roscas de gordura recibieron ese nombre por su similitud con los neumáticos o aros de goma que forman el cuerpo del tal muñequito.

Si pudiéramos saber quién fue el hablante al que se le ocurrió semejante genialidad, deberíamos erigirle un monumento. Como es imposible, contentémonos con tratar de averiguar cuándo nació la palabra; lo que tampoco es fácil, pues es obvio que el alumbramiento hubo de producirse de preferencia en la lengua hablada, siempre, por su propia naturaleza, esquiva, prácticamente inaprehensible para el historiador.

El Diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos, sin ser un diccionario histórico, ya nos proporciona una referencia cronológica valiosa, pues cita sub voce un texto de una novela de Álvaro de Laiglesia que es de 1956, Todos los ombligos son redondos: «El árido paisaje abdominal, desierto solo interrumpido por la duna adiposa de algún “michelín”». Téngase en cuenta que el corpus de dicho diccionario se inicia en 1955.

Podemos llevar la fecha de nacimiento de la palabra algo más atrás, pero tampoco mucho. Curiosamente, en un cuento de Juan Antonio de Zunzunegui de 1935, incluido en su libro Tres en una o la dichosa honra, se aplica a los pliegues abultados de un traje:

Llevaba consigo el viejo traje de su hermano. Los bolsillos de la chaqueta aún conservaban su antigua forma de charcos y el pantalón seguía haciendo inelegantes michelines.

Para la comprensión del texto conviene añadir que el propietario del traje en cuestión es una persona gruesa y desastrada, a propósito de la cual ha podido leerse previamente: «¿Han visto ustedes qué aros de arrugas le hacen los pantalones?».

Lo que no permite saber este testimonio es si a la altura de 1935 se llamaban ya michelines las roscas adiposas del cuerpo humano. Que los hablantes tenían ya bien presente la imagen del célebre muñeco nos lo confirma unos años más tarde un pasaje de cierta novela de 1944, Muchachas que trabajan, de Ángeles Villarta: «¡Qué horror!… Ese hombre que parece el Michelín, tanta grasa le sobra por todas partes».

Pero tampoco ahí tenemos todavía, evidentemente, lo que buscamos. El texto más antiguo de nuestra palabra nos lo depara, en 1948, de nuevo una novela, La desintegración de doña Urania. (El Barba-azul atómico), de Jaime Zurbarán. Aclaremos que la persona a la que se alude en el texto que citamos es una mujer que roza los ciento veinte kilos de peso:

—«Mon cherie»— me dijo, con voz infantil, saliente de aquella garganta plena de michelines.

Y también podemos citar un par de textos posteriores a este y anteriores al de Álvaro de Laiglesia, ambos del periódico Abc:

Ya que hablamos de festejos, confesemos para nuestros «michelines» y los de muchos de nuestros lectores que padecemos agujetas mentales a la vista del programita para hoy, en el que se prevé pesca deportiva —de la otra, ni hablar— en el lago de la Casa de Campo, festival en Vallehermoso, atletismo en la Ciudad Universitaria, ciclismo en el Retiro, hockey femenino, tiro de pichón y no sé cuántas cosas más. (Isidro [Lorenzo López Sancho], Abc, 22 de mayo de 1952).

—¿Qué le hace reír más?

—Las mujeres gordas.

—Esto lo ha dicho con la boca; con las manos ha querido decir el movimiento de los «michelines», lo que ha provocado una carcajada general. (Santiago Córdoba, Abc, 30 de octubre de 1955).

El primer repertorio léxico que registró la palabra fue el Diccionario de argot español y lenguaje popular (1980) de Víctor León: «michelines: m. pl. Rollos de grasa en la cintura». De él la tomó el Diccionario manual de la Academia en 1983-85; y ya el diccionario común de 1992, más adecuadamente, acogió en sus columnas el singular, michelín, con la definición que queda arriba citada.

4-6-2014

.jpg)